Index

Le calice liturgique est le vase sacré dédié à contenir le vin qui devient le Sang de Christ lors de la célébration eucharistique. Il symbolise le calice utilisé par Jésus lors de la Cène, un très simple verre donc. En effet, le mot latin calix signifie verre, tasse, coupe, un objet d’utilisation courante dans n’importe quelle maison. Et ce sont effectivement des maisons privées à avoir été les premiers lieux de culte pour les chrétiens, ce qui rend tout à fait normal le fait qu’ils aient utilisé un simple verre pour consacrer le vin de la Liturgie.

Le Calice est donc le symbole de la communion entre Dieu et les hommes, de l’ancienne alliance de l’Ancien Testament qui se renouvelle et acquiert une signification complètement nouvelle avec le sacrifice de Jésus. Son sang, offert pour l’expiation de tous les péchés, devient d’un côté symbole de l’obéissance filiale de Jésus en personne et de l’autre le moyen pour le salut de tous les hommes. Avec le Pain et le Vin consacrés, ce sacrifice se renouvelle à chaque messe, comme se renouvelle la communion qui vit les apôtres manger et boire lors de la Cène, en devenant partie intégrante de ce Mystère immense.

Il est donc naturel que le calice de la communion ait de l’importance à cause de ce qu’il est destiné à contenir, le vin qui devient Sang, mais il a également une valeur symbolique propre, puisqu’il rappelle la coupe utilisée par Jésus à l’occasion de la Cène, ce Saint Calice, le Graal, protagoniste de tant de légendes et d’histoires merveilleuses, transmises au cours des siècles.

La même considération vaut naturellement aussi pour tous les accessoires pour la liturgies utilisés par les Ministres pendant la Liturgie. À côté du calice de la communion, il y a par exemple le ciboire, le calice pour les hosties (même s’il peut également avoir la forme d’un bol), qui devra contenir les hosties consacrées ; les burettes pour la célébrations, habituellement en verre, qui contiennent l’eau et le vin avant qu’ils ne soient versés ; la patène, c’est-à-dire l’assiette sur laquelle le prêtre pose la plus grande hostie lors de la Consécration. Il y a également des éléments en tissu, tout aussi importants pour la cérémonie, comme le corporal, un napperon carré amidonné étalé sur l’autel pour recevoir le Corps de Christ ; la pale, le couvre-calice sacerdotal, constitué d’un carré de tissu amidonné ; le purificatoire, un chiffon utilisé pour nettoyer le calice et la patène après la communion ; le manuterge, utilisé par le ministre comme essuie.

Le Liber Pontificalis, une série de notes biographiques écrites en ordre chronologique sur les Papes qui siégèrent au Trône pontifical jusqu’à la fin du IX siècle, nomme souvent les calices liturgiques, en les subdivisant en calices et scyphi, selon l’usage auquel ils étaient destinés : la consécration du vin, la distribution de l’Eucharistie ou comme simple mobilier votif.

Selon le Liber Pontificalis, les calices peuvent être catalogués selon différentes caractéristiques et être donc :

- maiores ou minores, en fonction de leurs dimensions ;

- sacri ou sancti, si utilisés pour la consécration ;

- ministeriales, si utilisés pour donner la Communion aux fidèles ;

- offertorii, si destinés à contenir le vin à consacrer ;

- quotidiani, pour l’usage quotidien non festif ;

- stationales, utilisés lors des fonctions des stations du carême ;

- ad baptismum, pour les nouveaux chrétiens ;

- pendentiles ou appensorii, des objets votifs uniquement décoratifs.

Ensuite, au XII et au XIII siècles, on énumère également les calices :

- ad communicandos infirmos, pour donner la communion aux infirmes ;

- viaticus, de voyage, plus petits ;

- funerarius, pour orner les tombes des prêtres.

Une classification ultérieure des calices, plus moderne et générique, peut être la suivante :

- Calice ansé : de grandes dimensions, avec des anses, plus répandu à l’époque carolingienne ;

- Calice avec clochettes : décoré de clochettes accrochées à la coupe ou à la fausse-coupe, répandu dans les pays de culture espagnole ;

- Calice à dégustation : de petites dimensions, avec des anses et un couvercle, utilisé pour goûter le vin avant la Messe ;

- Calice du missionnaire : de petites dimensions, adapté aux longs voyages ;

- Calice du séminariste : non consacré et réalisé en matériel non précieux, il est utilisé pour enseigner aux séminaristes à célébrer la Messe ;

- Calice funéraire : comme le déjà cité funerarius, il était petit et léger, construit dans un matériel humble, comme le bois, le plomb ou l’étain, et était mis sur les tombes des prêtres ;

- Calice papal : réservé au Pape, il a un couvercle pour le refermer ;

- Calice purificatoire : jusqu’au XVII siècle, il était utilisé pour offrir aux fidèles qui avaient pris la Communion du vin non consacré avec lequel ils pouvaient se rincer la bouche ;

- Calice de voyage : de petites dimensions, parfois démontable, utilisé pendant les voyages.

Comment un calice liturgique est-il fait ?

Le calice liturgique a connu une évolution stylistique considérable au cours des siècles, en changeant de forme, en passant d’une sorte de bol en terre cuite ou en verre, à des magnifiques et précieux calices, et de nouveau à des objets bien plus humbles, pour ensuite connaître un grand épanouissement artistique entre la Renaissance et le XIX siècle, devenant un véritable objet d’orfèvrerie, partie intégrante du trésor de nombreuses églises et abbayes.

Les premiers calices ou scyphi étaient réalisés en or ou en argent, souvent travaillés en repoussé et au ciseau et ornés de perles et de gemmes. Après l’année Mille, le rite liturgique fut simplifié de plus en plus et la tradition d’offrir du vin aux fidèles commença à disparaître. Même la forme du calice devint plus essentielle. Les calices romans avaient l’aspect de coupes larges et peu profondes, quasi hémisphériques, et posaient directement sur le nœud. La tige et le pied étaient remplacés par une campanule renversée. À l’époque gotique, les calices commencèrent à s’allonger ; la coupe devint plus petite, la tige s’allongea et fut enrichie de décorations, le nœud polygonale commença à poser sur un pied décoré.

Au XVI siècle, le calice liturgique connut une nouvelle simplification. La coupe devint évasée, la tige de forme ovale, la base circulaire. Aux décorations de la fin de la Renaissance s’ajoutèrent les symboles de la Passion.

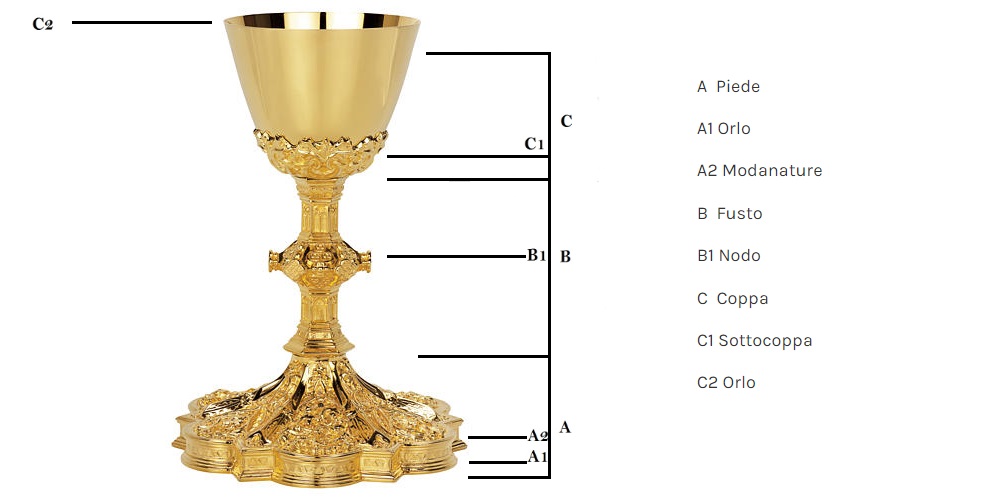

Le calice liturgique moderne a la forme de coupe évasée et est composé de trois parties : le pied, la tige et la coupe. Ses lignes ont été simplifiées davantage, les éléments décoratifs restent les néogothiques ou les baroques, surtout des symboles qui rappellent l’Eucharistie et la Passion.

Le pied du calice de la communion est habituellement rond, mais peut également être polygonal ou avoir une association complexe de lignes et de courbes. Le plus important est qu’il soit suffisamment grand pour garantir une stabilité maximale à la structure entière. Pour cette raison, il est nécessaire qu’il soit plus large que la coupe.

La tige peut avoir différentes longueurs, mais d’habitude il est proportionné aux autres éléments. Il est interrompu par un nœud, un élément décoratif, mais également destiné à aider le prêtre à maintenir le calice lors de la consécration.

La forme de la coupe aussi doit tenir compte de ce à quoi elle est destinée. Elle ne doit pas être trop profonde et doit s’élargir un peu dans la partie haute, là où le prêtre posera ses lèvres.

Les dimensions du calice liturgique

Le calice liturgique doit avoir des dimensions précises, définies par la Visite Apostolique de Rome de 1904 : il doit avoir une hauteur de pas moins de 16 cm, mais ne doit jamais dépasser les 28 cm. Une bonne moyenne pour un calice d’usage habituelle est d’environ 22 cm de hauteur, avec une coupe qui ait un diamètre de 25 cm, du moins selon Saint Charles Borromée. Les calices réalisés avec un soin artistique particulier peuvent par contre être d’une hauteur atteignant les 27 cm et la coupe peut avoir une circonférence de 32 cm.

Les calices de voyage, ainsi que les calices missionnaires, peuvent être un peu plus petits, puisqu’ils doivent être transportés facilement. Dans ce cas, la hauteur peut descendre à 15 cm de hauteur.

Les matériaux avec lesquels le saint calice est réalisé

L’Église des origines utilisa des calices et des coupes d’usage courant, donc en verre, mais on commença bientôt à créer des calices pour la messe finement décorés avec des symboles chrétiens, et surtout à utiliser pour leur réalisation des matériaux précieux, comme l’or, l’argent, l’agathe, l’onyx, le marbre, etc…

Au début du Moyen Âge, on recommença à utiliser des métaux moins nobles, outre la pierre, la corne et le bois.

De nos jours, les normes liturgiques imposent qu’au moins l’intérieur de la coupe du calice soit réalisée avec un métal précieux, i.e. or ou argent, ou qu’elle soit en tout cas dorée à l’intérieur. Ceci car elle est destinée à entrer en contact avec le Sang ou le Corps de Christ.

Pour la coupe, il est interdit d’utiliser un matériel non noble, destiné à s’abîmer ou à se casser facilement, comme pourrait l’être l’argile, le bronze, le verre ou le bois.

Le laiton est accepté, car, même s’il n’est pas noble, il est résistant et ne se casse pas facilement, à condition que la dorure interne soit remplacée quand l’oxydation commence.

Le choix du métal avec lequel réaliser la tige, le noeud et le pied. L’étain est très répandu, car il a l’avantage d’être très économique et résistant.

Le style du calice liturgique

Les calices liturgiques peuvent être subdivisés en quatre typologies, selon le style avec lequel ils sont réalisés :

- style baroque

- style néoclassique

- style médiéval

- style simple

Le calice baroque dérive des calices du XIX siècle, ciselés avec soin et souvent décorés avec des petites têtes d’ange et d’autres ornements très riches. Sa hauteur varie entre 27 et 30 cm.

Le calice néoclassique s’inspire des modèles néoclassiques avec des décorations linéaires et peu élaborées. Sa hauteur est comprise entre 25 et 27 cm.

Le calice médiéval rappelle l’art gothique, avec des ciselures complexes, des gravures, des travaux en repoussé, des bas-reliefs. Sa hauteur est d’environ 25 cm

Le calice simple est le plus moderne, aux lignes sobres et élancées, mais, en revanche, riche de gravures. Sa hauteur est comprise entre 25 et 28 cm.